Psychologe Wolfgang Schmidbauer im Interview: «Das Eltern-Kind-Verhältnis hat sich überhitzt»

Eltern und Kinder, die sich nicht voneinander lösen können, und Kinder, die ihre Eltern in Therapien anklagen: In seinem neuen Buch nimmt der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer die unterschiedlichen Abhängigkeiten ins Visier. Im Gespräch erzählt er von zu viel Kontrolle und erklärt, weshalb jedes Kind ein Haustier haben sollte.

- Von: Kristina Reiss

- Bild: Stocksy

annabelle: Wolfgang Schmidbauer, viele erwachsene Kinder klagen in Therapien ihre Mütter und Väter an. Was steckt dahinter, wenn Menschen ihren Eltern für ihr Unglück die Schuld geben?

Wolfgang Schmidbauer: Dieses Phänomen lässt sich sehr häufig in Mittelschichtsfamilien beobachten, in denen Eltern sich sehr viel Mühe geben, dass der Nachwuchs das elterliche Niveau hält oder übertrifft. Diese Kinder wurden intensiv betreut. Können sie jedoch als Erwachsene die Vorstellungen ihrer Eltern nicht erfüllen, kommt es manchmal zur Umdeutung – von Seiten der Kinder. Im Sinne von: «Meine Eltern haben mich nicht gut genug aufs Leben vorbereitet.»

"Manche Erwachsene suchen einen Sündenbock für ihr eigenes Unvermögen"

Sie meinen, wir schaffen uns schlechte Eltern ein Stück weit selbst?

Ja, manche Erwachsene suchen einen Sündenbock für ihr eigenes Unvermögen. Das erwachsene Kind fühlt sich schuldig, weil es beruflich oder privat weniger erreicht hat als die Eltern. Diese Schuldgefühle sind leichter zu ertragen, wenn auch die Eltern schuldig sind. Das erwachsene Kind vermeidet also die Realität, indem es die Schuld bei den Eltern sucht.

Was aber, wenn Eltern tatsächlich Fehler gemacht haben?

Eltern machen immer Fehler, das steht völlig ausser Frage. Und: Ja, es gibt auch Eltern, die gewalttätig sind oder unter dem Einfluss von Drogen handeln. Von diesen ist hier aber nicht die Rede. Was ich beschreibe, ist eine Eltern-Kind-Beziehung, bei der sich der Nachwuchs nicht lösen kann und seine eigenen Fehler den Eltern zuschreibt – was ihn wiederum vom Leben abhält.

"Die Kinder müssen loslassen, die Eltern aber auch"

Es geht also ums Loslassen?

Ja, von beiden Seiten: Die Kinder müssen loslassen, die Eltern aber auch.

Was müsste Ihrer Meinung nach zwischen Eltern und Kindern anders laufen?

Mütter und Väter sollten die Elternrolle nicht überhöhen. Gegenwärtig werden Kinder eher gebremst, wenn sie von den Eltern weg und zu Gleichaltrigen laufen wollen. Die Eltern im 21. Jahrhundert haben ein schlechtes Gewissen, wenn es sie langweilt, mit ihrem Kind zu spielen. Tatsächlich aber lernen Kinder von Gleichaltrigen sehr viel mehr als von Erwachsenen. Das Eltern-Kind-Verhältnis hat sich in der modernen Kleinfamilie überhitzt. Es wäre gut, wenn es sich wieder abkühlen würde.

Inwiefern?

Eltern haben häufig Angst, die Kontrolle über ihr Kind zu verlieren. Überwache ich aber mein Kind permanent, muss ich damit rechnen, dass es später auch mich kontrolliert. Generell dauert die Eltern-Kind-Abhängigkeit heute zu lange – und das fördert Konflikte.

Wie meinen Sie das?

Je länger die wirtschaftliche Abhängigkeit des Kindes von den Eltern andauert, desto mehr Fantasien wachsen in den Eltern, das Kind müsste ihnen ihre Mühe danken. Umgekehrt wachsen aber auch in den Kindern zum Teil unbewusste Fantasien, die Eltern müssten dankbar sein, dass sie sich so lange über alle möglichen Hürden gequält haben, um die Erwartungen der Eltern an ihren sozialen Erfolgen zu erfüllen.

Hat denn jeder irgendwelche Leichen im Keller seiner Kindheit?

Auf jeden Fall! Eine Kindheit geht nicht ohne Schmerzen. Während das Kind früh die Erfahrung macht «ist die Windel voll, helfen Mama oder Papa und wickeln mich.», merkt es spätestens beim ersten Schnupfen: «Meine Eltern können nicht helfen.» Diese Erfahrung muss das Kind verarbeiten. Kindheit bedeutet also auch, permanent zu erleben, dass man alleine mit Situationen fertig werden muss. Die Frustration darüber gilt es auszuhalten.

"Wir müssen uns von der Idee lösen, man könnte Beziehungen zur bis Perfektion entwickeln"

Sollte jede:r eine Psychotherapie machen? So, wie man auch regelmässig zur Zahnärztin geht?

Da kann ich ganz klar sagen: Das ist Quatsch! Verpasst mir der Zahnarzt eine neue Krone, macht Perfektionismus Sinn. Unser Gefühlsleben aber können wir nicht perfektionieren. Generell müssen wir uns von der Idee lösen, man könnte Beziehungen bis zur Perfektion entwickeln. Ansonsten ist die Gefahr gross, dass man die Schuld beim Scheitern auf sein Gegenüber abwälzt.

Woran denken Sie dabei konkret?

An plakative Zuschreibungen, wie etwa «Narzissmus», die überhandnehmen und meines Erachtens wahllos um sich geworfen werden. Im Grunde ist dies aber nichts anderes als der Versuch, sich selbst aus der Verantwortung zu ziehen, indem ich dem anderen eine Diagnose überstreife. Und das ist problematisch.

Zurück zur Eltern-Kind-Beziehung. Sie schreiben: «Die meisten Konflikte zwischen Kindern und Eltern wurzeln in dem Wunsch, recht zu behalten und so das eigene Selbstgefühl vor demütigenden Urteilen zu schützen.»

Ja, diesen Drang zur Rechthaberei erlebe ich immer wieder. Das ist wirklich eine Geissel der Moderne. Auf dieser Basis können keine Beziehungen funktionieren. Die entscheidende Frage lautet: Behalte ich recht oder behalte ich die Beziehung?

Was bräuchte es stattdessen?

Humor! Kommen Eltern mit erwachsenen Kindern in die Therapie, stelle ich von beiden Seiten oft eine unglaubliche Humorlosigkeit fest. Unter Humor verstehe ich, anzuerkennen: «Du bist anders, als ich es mir vorgestellt habe, wir passen nicht hundertprozentig zusammen, aber wir mögen uns trotzdem.» Dieser Humor ist essenziell in allen Beziehungen – insbesondere aber in Beziehungen, in denen es zu Verletzungen gekommen ist. Und wo Menschen zusammenkommen, passieren nun mal Verletzungen.

Was geben Sie jungen Eltern mit auf den Weg?

Freuen Sie sich über die Autonomie Ihres Kindes; akzeptieren Sie, dass es nicht zwangsläufig Ihre Erwartungen erfüllen wird. Und machen Sie sich klar, dass wir niemals mit letzter Sicherheit wissen, ob wir unserem Kind schaden, indem wir es beschützen – oder schaden, weil wir das gerade nicht tun. Im Beschützen rauben wir ihm die Möglichkeit, sich seine Stärke und Autonomie zu beweisen; im Freilassen die Sicherheit, die unser Schutz bietet.

Das ist doch ein schöner Schlusssatz.

Moment, ich habe noch einen weiteren Rat an junge Eltern.

Ja?

Wünscht sich Ihr Kind ein Tier, erfüllen Sie ihm nach Möglichkeit diesen Wunsch. Beim Versuch des Kindes, sich neben seinen Eltern in die perfektionistische Gesellschaft einzufügen, macht ein Tier nicht mit. Denn Hund oder Katze sind keine Perfektionisten. Und das ist eine Wohltat!

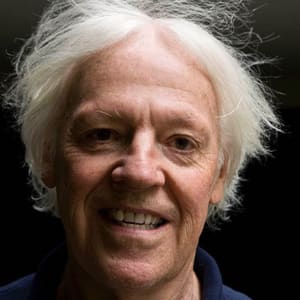

Wolfgang Schmidbauer, Jahrgang 1941, ist einer der bekanntesten Psychoanalytiker Deutschlands. Neben Sachbüchern verfasste er auch Erzählungen und Romane. Er ist Kolumnist und schreibt für Fach- und Publikumszeitschriften. Schmidbauer hat drei erwachsene Töchter und lebt in München. Sein Buch «Böse Väter, kalte Mütter? Warum sich Kinder schlechte Eltern schaffen» ist 2024 im Reclam-Verlag erschienen und kostet ca. 29 Franken.

Naja, es kommt aus meiner Sicht zu kurz, dass zwischen Eltern und Kindern ein starkes Machtverhältnis besteht. Bis zum Alter von mindestens etwa 20 Jahren, gerade in Mittelschichtsfamilien aber eher 30, 40 gar 50 Jahren, sind die Eltern zumeist in einer klar machtvolleren Position – und tragen somit natürlich auch die größere Verantwortung für die Beziehung zu ihren Kindern. Erst dann beginnt sich das Machtverhältnis langsam zu drehen bis schließlich die Kinder – nun im Alter von 55 oder 60 Jahren und womöglich am Pflegebett der Eltern stehend – die mächtigeren Mitglieder des Familiensystems sind und den größeren Teil der Verantwortung für die Beziehung zwischen ihnen und ihren Eltern übernehmen dürfen oder müssen.