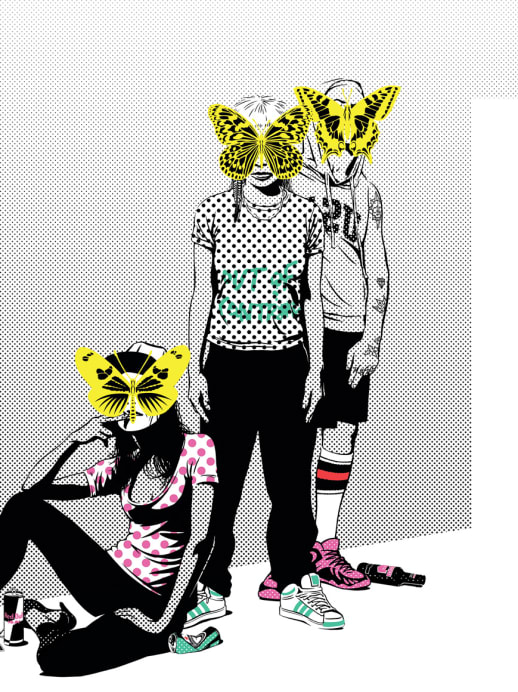

Letzte Chance: Begegnung mit drei jungen Sozialfällen

- Text: Julia Hofer; Illustration: Gregory Gilbert-Lodge

Sie sind jung, unkooperativ und liegen dem Staat auf der Tasche. Wir haben mit drei vermeintlich hoffnungslosen Fällen gesprochen, die in der letzten Masche strampeln, die das Sozialnetz zu bieten hat. Prognose ungewiss.

Der Fall Carlos kochte so lange hoch, bis die Behörden dem öffentlichen Druck nachgaben: Der 18-jährige Messerstecher aus Zürich, dessen Unterbringung und Umsorgung in einer 41/2-Zimmer-Wohnung 29 000 Franken pro Monat verschlang, wurde in eine geschlossene Anstalt verlegt – zu seinem eigenen Schutz und zur Zufriedenheit vieler. Schluss mit Sonderbehandlungen, kein Armani-Deo mehr für 46 Franken, fertig mit Einzelbetreuung und Privatausbildung in Thaiboxen. Die erzürnte Volksseele konnte aufatmen. Dennoch ist es lohnenswert, darüber nachzudenken, was genau so wütend gemacht hat. Ist es die Tatsache, dass man in die Resozialisierung eines Jugendlichen investiert, bei dem alle bisherigen Massnahmenversagt haben? Wohl kaum. Wütend machte vielmehr die Selbstverständlichkeit, mit der die exorbitanten Kosten des Sondersettings von den Verantwortlichen abgenickt wurden. Vor allem aber die Unverfrorenheit, mit der ein junger Krimineller seine Luxuswünsche durchgesetzt hat. Bei allem Ärger sollte man aber auch realistisch bleiben. Es wird immer «schwierige» Jugendliche geben, die die Integration nicht auf dem vorgesehenen, standardisierten Weg schaffen.

Nicht nur im Strafvollzug, sondern auch in anderen Bereichen unserer Gesellschaft, etwa in der Sozialhilfe. Auch dort stellt sich die Frage: Soll manin die «hoffnungslosen» Fälle investieren? In der Hoffnung, dass eine Intervention in jungen Jahren zuletzt eben doch günstiger ist als ein ewiger Sozialfall? Zürichs Antwort auf diese Frage heisst «Coaching 16:25»: Sozialhilfebezüger zwischen 16 und 25 Jahren, die wiederholt Arbeitsprogramme abgebrochen und sich auch sonst unkooperativ verhalten haben, bekommen eine letzte Chance. Man stellt ihnen für eine begrenzte Zeit einen Coach zur Seite, der auch mal Hausbesuche macht, Ordnung in den Papierkram bringt und ihnen dabei hilft, eine berufliche Perspektive zu entwickeln und umzusetzen. Auch das ist ein aufwendiges Programm, ja. Aber die monatlichen Kosten, die es verursacht, muten keineswegs exorbitant an: rund 800 Franken pro Teilnehmer, zusätzlich zu den Sozialhilfeleistungen. Der zuständige Zürcher Stadtrat Martin Waser ist überzeugt, dass sich der Mehraufwand auszahlt: «Wenn es gelingt, dass die Jugendlichen danach ihre Zukunft selbstständig gestalten können, ist das eine sehr gute Investition.»

«Es ist eine lange Geschichte»

Doch gelingt es tatsächlich? Wir haben mit drei jungen Erwachsenen und ihren Coachs gesprochen. Unser Fazit: Es lohnt sich zumindest, gut hinzuhören, bevor man mit der Faust auf den Tisch haut. Elvira – so soll die junge Frau hier heissen – ist seit vier Monaten beim «Coaching 16:25». Ihr Coach Rosita Schaub leitet das Programm und hat den Interviewtermin am Nachmittag angesetzt – «Vormittag ist weniger günstig», meint sie nüchtern. Während wir auf Elvira warten, erzählt sie mir, dass 2007, als das Coaching-Angebot ins Leben gerufen wurde, mehr als zwei Drittel der Teilnehmenden männlich gewesen seien. Seit 2010 sei das Geschlechterverhältnis beinahe ausgeglichen. Die Anmeldungen von jungen, alleinerziehenden Müttern nähmen zu. «Zwei Drittel der Klienten haben einen Migrationshintergrund.» Nun biegt Elvira um die Ecke. Sie hat ein freundliches Gesicht und helle Haut, aber ihre Gesichtszüge lassen sich nicht so einfach einordnen. Sie spricht breites Baseldeutsch. Das Gespräch eröffnet sie mit den Worten «Es ist eine lange Geschichte».

Mit 13 Jahren von zuhause weg, ein christliches Internat im Berner Oberland, wo man verhaltensauffällige Kinder wie sie «zu bändigen versucht», das 10. Schuljahr in Basel, eine betreute Wohngemeinschaft, eine Liebe in Zürich, wegen der sie mit dem Zug zwischen den beiden Städten pendelt. Ohne jemals ein Billett zu lösen. Dass sie ständig beim Schwarzfahren erwischt wird, ist ihr «vollkommen egal». Schulden? «Nicht nur deswegen.» Schulden von über 20 000 Franken seien bei ihrer Klientel keine Seltenheit, sagt Schaub. Besonders ärgerlich sind Steuerschulden, die entstehen, weil die Jugendlichen eingeschätzt werden und sich nicht fristgerecht wehren: Die wenigsten wissen, dass sie bloss die Kopfsteuer von 24 Franken bezahlen müssen, wenn sie deklarieren, dass sie von Sozialhilfe leben. «Doch wie soll man etwas wissen», fragt sie, «wenn es einem nicht gesagt wird?» Mit 17 Jahren muss Elvira wegen wiederholten Kiffens von der betreuten Wohngemeinschaft in eine Jugendherberge umziehen, wo sie sich selbst überlassen wird.«Da ging es bergab», sagt sie. Sie bricht die Schule ab. Um sich aus ihrem drogenverseuchten Umfeld zu lösen, zieht sie zu ihrem Freund nach Zürich.

Nach diversen Jobs geht sie aufs Sozialamt, weil sie eine Lehre machen möchte. Im Rahmen eines Integrationsprogramms kann sie eine KV-Lehre beginnen, doch weil es ihrer Mutter schlecht geht – «das zog mich runter» –, bricht sie ab. Heute bezeichnet sie das als «grössten Fehler meines Lebens». Was war mit der Mutter? Sie habe eine schreckliche Kindheit gehabt, sei von ihren Adoptiveltern misshandelt worden. Mit 18 Jahren wurde sie von einem Fremden vergewaltigt. Elvira seufzt leise: «So bin ich entstanden.» Sie erfährt mit 13 davon, weil es der Mutter im Streit herausrutscht. Kein idealer Start in die Pubertät. Sie verlässt das Elternhaus im Streit. Heute ist sie 23 Jahre alt. Keine Lehre, Sozialhilfe, ein paar Arbeitsintegrationsprogramme, allesamt abgebrochen. Mal fühlte sie sich ungerecht behandelt («Im Laden kam Geld weg, und ich hätte die Summe ersetzen sollen, obwohl ich unschuldig war»), dann wieder unterfordert («alles Gäggelizeugs»).

Ihr bisheriges Leben besteht aus jenem unheilvollen – und wie die Gespräche mit den andern Coaching-Klienten zeigen werden – typischen Mix aus schlechten Startbedingungen, belastenden Beziehungen, geringer Eigenverantwortung, wenig Durchhaltevermögen, Ausgang, Drogen, Pech und immer neuen Hindernissen, die es aus dem Weg zu räumen gilt. Dennoch ist Elvira heute motiviert. Sie will eine KV-Lehre machen. Doch wer gibt schon einem Lehrling eine Chance, der es in den letzten sechs Jahren nirgendwo länger als ein halbes Jahr ausgehalten hat? «Sie muss selber herausfinden, wie die Welt funktioniert», sagt Rosita Schaub. «Wir kauen ihr nicht mehr alles vor, das wurde lange genug gemacht, ohne dass es etwas gebracht hätte.» Sie weiss, dass die Jugendlichen, mit denen sie es zu tun hat, nicht einfach «renitent» sind, wie es in der Presse manchmal heisst, sondern dass sie alle ein Ziel vor Augen haben. «Das Problem ist bloss, dass dieses Ziel oft unrealistisch ist.»

Ein einziges Chaos

Ihre Aufgabe ist es dann, einen Bezug zur Realität herzustellen. Viele hätten zudem gar nie gelernt, wie man von A nach B kommt. «Weil ihre Kindheit ein einziges Chaos war.» Ein zweites Treffen mit Elvira findet bei ihr zuhause statt. Seit kurzem wohnt sie in einer Siedlung – die in drei Monaten einem Neubau weichen wird. Elvira trägt bunte Armreife und zwei auffällige Federn als Ohrschmuck. Drinnen stapeln sich die Zügelkisten, im Gang hat der Freund eine lange Reihe Turnschuhe deponiert. Die Küchenuhr zeigt mit Messer und Gabel, wie die Zeit vergeht. Der Tisch ist noch nass vom Putzlappen, als sie zu erzählen beginnt. Dass sie dank dem Coaching endlich wieder zwischen acht und neun Uhr morgens aufstehe. Dass sie jeden Tag Bewerbungen schreibe. Sie berichtet aber auch von höllischen Bauchschmerzen, die sie immer wieder heimsuchen. Mittlerweile geht sie nicht mehr zum Arzt. «Der kann mir auch nicht helfen.»

Über ihre Mutter sagt sie: «Sie hat mich so gut unterstützt, wie sie konnte. Dafür bin ich ihr mega dankbar.» Ihren Vater, den Vergewaltiger, möchte sie nie kennen lernen, dennoch fragt sie sich manchmal: Wer ist dieser Mann? Sie sagt: «Es ist schon krass: Irgendwie ist diese Geschichte mein Glück, denn sonst wäre ich nicht geboren worden. Und sie ist auch mein Pech, denn sie wird mich ein Leben lang verfolgen.» Elvira hat gelernt, das Positive zu sehen. Sie ist froh, nur ein Sozialfall zu sein, eine ehemalige Kollegin ist drogensüchtig und HIV-positiv. Die 800 Franken, die sie von der Sozialhilfe für Essen, Kleider, Hygiene, Telefon und so weiter erhält, reichen zwar nirgendwohin, doch sie weiss genau, warum sie aufs Sozialamt gegangen ist: «Mein Mami ist kaputtgegangen, weil es keine Hilfe angenommen hat.»

Auch das erste Treffen mit Demir – er will ebenfalls nicht mit seinem richtigen Namen genannt werden – findet in den Räumlichkeiten von «Coaching 16:25» statt; er hat seine bildhübsche Freundin mitgebracht. Demir ist Kurde und war neun Jahre alt, als er mit seiner Familie aus dem Irak in die Schweiz kam. Heute ist er 23 Jahre alt, selbstbewusst, fester Händedruck, laute Stimme, gebrochenes Deutsch, nicht unsympathisch, auf seinem T-Shirt steht «Lausbub».Wie viel Sozialhilfe er bekommt, weiss er nicht, «das wechselt ständig». Warum ist er ein Sozialfall geworden? «Ich habe mich – ganz ehrlich – gar nicht erst in der Arbeitswelt umgesehen. Ich habe mein Geld mit illegalen Sachen verdient.» Er geht noch zur Schule, als er mit Drogen zu dealen beginnt, «keine chemischen Sachen, nur Marihuana». Schulabbruch, Schreinerpraktikum, Abbruch. Weitere Programme besucht er erst gar nicht mehr. Kürzung der Sozialhilfe wegen mangelnder Kooperation. Das Geld, das er mit dem Dealen verdient, gibt er mit beiden Händen aus, weil er tief in seinem Innersten glaubt, dass ihm nichts Glück bringen kann, was er mit «sündigem» Geld aufbaut.

Der Vater kam als politischer Flüchtling in die Schweiz und ist heute spielsüchtig, für ihn hat Demir nur Verachtung übrig. Wegen ihm musste er den Irak verlassen. «Ganz egal, was er dort gemacht hat», sagt er, «er hätte an die Konsequenzen denken müssen.» Für Demir ist klar: Er will zurück in seine Heimat. Mit der Schweiz steht er auf Kriegsfuss, überall wittert er Ungerechtigkeit und Korruption, die Institutionen stellt er allesamt infrage. «Warum braucht es die Politik, wenn doch jeder selbst auf seinen Arsch schauen kann? Wozu eine Schule, in der man bereits in der ersten Klasse lernt, was ein Kondom ist? Warum überhaupt Steuern bezahlen?» Demir schnaubt. Den Einwand, mit Steuergeldern werde zum Beispiel sein Coachingprogramm bezahlt, lässt er halbwegs gelten. Eine gute Sache sei das, ja. Allerdings schufte er, der nun immerhin schon seit drei Monaten in einem Arbeitsprogramm steckt, ja auch hart dafür. «Jeden Tag neun Stunden, das schafft keiner, der mehr verdient als ich.» Sein Coach Andreas Wegmüller kennt diese Diskussionen. Demir wolle durchaus die Zwischentöne hören, auch wenn er selbst plakativ rede. Korruption sei in erster Linie ein Schlagwort für empfundene Ungerechtigkeit.

Der Traum von eigenen Dönerstand

Wenn Wegmüller ihm zu erklären versucht, wie die Schweiz funktioniert, malt er kein Bild vom Paradies an die Wand. Stattdessen räumt er ein, dass es auch hier Ungerechtigkeit gibt. «Demir wurde als Kind aus einer Situation gerissen, in der er sich wohlgefühlt hat. Gefühlsmässig lebt er immer noch im Irak.» Doch auch bei ihm hat ein Umdenken stattgefunden. Der Grund dafür ist seine Freundin, die er vor acht Monaten kennen gelernt hat. Sie will nicht, dass er krumme Dinger dreht. Er habe aufgehört zu dealen und keinen Kontakt mehr zu jenen, die früher unbedingt seine Brothers sein wollten. «Heute ruft kein Arschloch mehr an.» Demir hat einen Traum: Er will seinen eigenen Dönerstand betreiben. «Ich habe die Vergangenheit verkackt. Die Zukunft will ich nicht verkacken.» Die sechs Wochen, die er kürzlich im Knast verbracht hat, werden das ihre zum Sinneswandel beigetragen haben. Seine Miene verfinstert sich. Bald muss er für weitere elf Tage in Halbgefangenschaft, weil er Schulden nicht bezahlen kann, «auf die kriminelle Tour hätte ich den Betrag in zehn Minuten verdient, aber das mache ich nicht mehr».

Das zweite Treffen mit Demir hätte in seinem Arbeitsintegrationsprojekt stattfinden sollen, wo er als Koch Berufserfahrung sammelt. Doch dort ist er, wie die Chefin sagt, schon die ganze Woche nicht aufgetaucht. Er sei krank, sagt er am Telefon und schlägt ein Treffen für den nächsten Tag vor, diesmal in einem kurdischen Imbiss in Zürichs Kreis 5. Er erscheint im Trainingsanzug, wirkt angespannt. In der vergangenen Woche ist er aus einer betreuten WG in eine günstige Wohnung gezogen. Er klagt über seine Arbeit: Die Leute würden so eng stehen, dass er Platzangst bekomme und sich bereits mit dem Messer geschnitten habe. «Ich habe auch meine Menschenrechte: Wenn mir etwas nicht gefällt, mache ich es nicht.» Eine finstere Gestalt geht auf dem Trottoir vorbei. Demir kneift zur Begrüssung ein Auge zu. Andreas Wegmüller ahnt, dass sein Klient wieder einmal auf dem Absprung ist. Diese Berufserfahrung würde seine Chancen auf eine Lehrstelle erhöhen.

Aber Demir will nun doch keine Kochlehre machen und stattdessen gleich einen Job in einem Dönerimbiss suchen Obwohl ihm Wegmüller erklärt hat, dass dies im späteren Arbeitsleben weniger Sicherheit bedeutet. Und ihm auch klar ist, dass er innerhalb eines Monats eine Stelle finden müsste, sollte er schon wieder ein Arbeitsprogramm abbrechen. Sonst droht das Teillohnprogramm: Velowerkstatt, Gärtnerei, Reinigung, Holzbearbeitung, Computerrecycling. Ein 100-Prozent-Job für 1600 Franken Monatslohn, davon gibts dann allerdings nur noch einen Freibetrag von 400 Franken, der Rest geht an die Sozialhilfe. Wegmüller wagt dennoch eine positive Prognose: wegen der Freundin. Ausserdem sei das Gefängnis ein Warnschuss gewesen. Rund zehn Prozent seiner Klienten, schätzt er, hätten bereits mit der Justiz zu tun gehabt, «manche schaffen mit uns den Ausstieg».

Natalia – auch sie will anonym bleiben – ist 22 Jahre alt und hat einen fünfjährigen Sohn, Diego. Die beiden wohnen in einem heruntergekommenen Mehrfamilienhaus in Zürich-Oerlikon. Es bleibt lange still, bis Natalias dunkler Lockenkopf im Türrahmen erscheint. Diego springt wie ein Gummiball im Gang herum. Das Wohnzimmer ist mit einem grossen Tisch, einem grossen Sofa und einem grossen Fernseher gefüllt, «hier darf ich nicht spielen», kommentiert Diego. Mutter und Sohn teilen sich ein Schlafzimmer, im zweiten Zimmer lebt eine andere Mutter mit ihrem Kind. Die beiden Frauen haben sich so sehr zerstritten, dass sie nicht mehr miteinander reden. Die Kinder dürfen nicht mehr zusammen spielen. Eine unerträgliche Situation. Sie sei mit acht Jahren in einem Heim untergebracht worden, beginnt Natalia ihre «sehr komplexe Geschichte». Die Eltern kämpften mit ihren Süchten – Alkohol, Drogen, Schlaftabletten – und liessen ihre Kinder oft allein. «Das hat mich nicht so gestört», meint Natalia. Viel schlimmer sei gewesen, dass man sie ihren Eltern weggenommen habe. Den Rest ihrer Kindheit verbringt sie im Zickzackkurs zwischen verschiedenen Heimen, Pflegeeltern und Internaten.

Es fehlt nur noch die Unterschrift

Sie verpasst viel in der Schule. Natalia weiss sich gut auszudrücken, doch wenn sie Sätze sagt wie «Man hat einfach nicht gewusst, was man mit mir machen soll!» oder «Was kann ich dafür, dass ich ständig hin und her geschoben worden bin?», entsteht der Eindruck, dass vor allem die andern schuld seien an ihrer Situation. Mit 15 ein Schwangerschaftsabbruch, «gegen meinen Willen». Natalia hat keine Perspektive. «Mir war alles egal. Ich hatte nicht einmal Angst vor dem Tod.» Sie ist 17, als ihr Sohn Diego zur Welt kommt. Mit seinem Vater hatte sie nie viel Kontakt, zurzeit sitzt er im Gefängnis. Mit dem Kind bekam sie einen Lebensinhalt, eine Aufgabe, auf einmal ist sie der wichtigste Mensch im Leben eines anderen Menschen. Obwohl sie ihren Sohn mit Zuneigung überschüttet («Bist du mein bester Freund?», «Darf ich dich heiraten?»), schafft sie es auch, ihm Grenzen zu setzen. Diego entwickle sich gut, bestätigt ihr Coach Antonio Gaetani. Die Beistandschaft konnte kürzlich aufgehoben werden. Das war lange undenkbar: Früher hatte Natalia so heftige Panikattacken, dass sie nicht in der Lage war, ihren Sohn in die Kinderkrippe zu bringen.

Natalia und Diego leben von 1509 Franken Sozialhilfe monatlich, Miete und Versicherungen werden ebenfalls bezahlt. Sie würde gern «etwas mit Menschen» oder «etwas Kommunikatives» machen. Eine kaufmännische Lehre vielleicht, doch dafür sind ihre Leistungen in Mathematik zu schwach, eine Büroanlehre musste sie deswegen am zweiten Tag abbrechen. Sozialpädagogin würde sie ebenfalls gern werden, «ich habe so lange in Heimen gelebt, der Rollenwechsel wäre interessant». Doch sie scheint langsam zu realisieren, wie weit der Weg bis dorthin ist und wie wenig Möglichkeiten ihr bleiben. Als alleinerziehende Mutter kommt eine Arbeit im Verkauf, in der Pflege oder im Service nicht infrage, weil sie nicht Schicht arbeiten kann. Kürzlich hat sie geschnuppert, und nun liegt ein Vertrag für eine zweijährige Attestlehre als Köchin auf dem Tisch. Sie zögert, ihn zu unterschreiben. Ein Job in der Küche? Dafür soll sie jeden Tag aufstehen? Über das Coaching sagt sie: «Das hat nichts gebracht, die IV hat die Lehre eingefädelt.» Sie vergisst, dass es Antonio Gaetani war, der sie zur Berufsberaterin der IV begleitet hat. Und dass er es war, der die Ruhe bewahrt hat, wenn sie sich wieder mal in etwas hineingesteigert hatte.