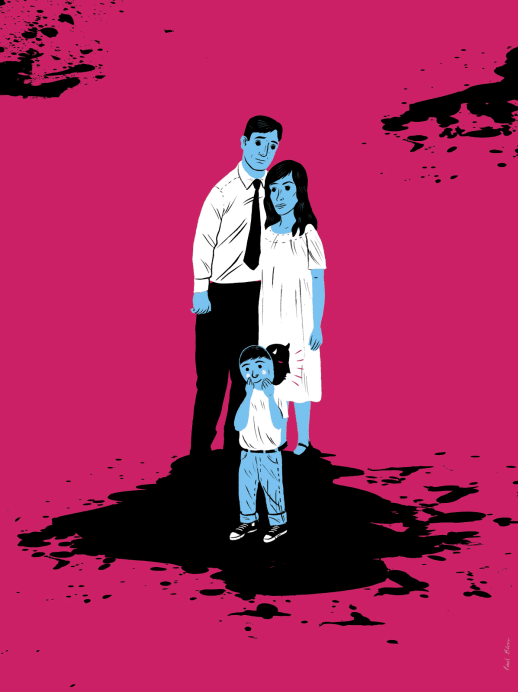

Die Eltern von Mördern und die Frage nach der Schuld

- Text: Antje Joel; Illustration Paul Bow

Auch Mörder sind Kinder von Eltern. Eltern erziehen Kinder – erziehen sie auch den Mörder? Ein Essay über Schuldzuweisung und Sippenhaft.

Am Morgen des 24. März 2015 schliesst sich Andreas Lubitz, Co-Pilot des Germanwings-Flugs 9525, auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf ins Cockpit ein und fliegt den Airbus mit knapp 800 Stundenkilometern gegen eine Felswand in den französischen Alpen. Die 150 Menschen an Bord des Flugzeugs sterben, Lubitz eingeschlossen. Zehn Tage später melden die Zeitungen, die Eltern des Co-Piloten wagten sich nicht zurück in ihre Heimatstadt im Rheinland. Sie fürchten «den Hass der Welt». Die Eltern waren, wie die Angehörigen der anderen Toten, zum Absturzort gereist. Sie hatten ihren Sohn verloren. Sie wollten seinen Tod begreifen und um ihn trauern. Das war, bevor Bergungsteams den Flugschreiber fanden und das von ihm aufgezeichnete Cockpit-Geschehen die Schuld des Sohnes nahelegte. Gleich anschliessend wurden die Eltern von den anderen Trauernden getrennt.

Sie wurden erst von der Polizei vernommen. Dann von der Staatsanwaltschaft. Haben sie etwas geahnt, bemerkt, gewusst? Was können sie beitragen, können sie etwas beitragen, irgendetwas, zur Beantwortung dieser dringendsten aller Fragen: Warum? Sie müssen doch etwas geahnt, gemerkt haben, irgendetwas! Sie sind keine «normalen» Trauernden mehr. Sie sind verdächtig, mitverdächtig, irgendwie. Sie sind immerhin die Produzenten desjenigen, der womöglich den Tod und die Trauer so vieler verursacht hat. Sie setzten ihn in die Welt, sie erzogen ihn. Schufen sie nicht auf die eine oder andere Art das, was er am Ende vor allem anderen war: ein Massenmörder, der in seinem Todeswunsch oder auch seiner Ausweglosigkeit, was ändert das schon, 149 andere mit in den Tod riss? Sind sie nicht mitschuldig, irgendwie, auf einer Ebene dumpfen, blinden Fühlens. Auf einer Ebene, unerreichbar für die noch so bemühte Vernunft.

Die Eltern des Täters

Wie soll man dem eigenen Entsetzen und ihnen begegnen? Wie begegnen sie ihrem Entsetzen? Der Trauer? Wie begegnen sie sich selbst? Der Bürgermeister des kleinen Dorfs in unmittelbarer Nähe des Unglücksorts erlebte den Vater nach dem – partiellen – Begreifen so: «Er trägt auf seinen Schultern das gesamte Gewicht dieses Dramas.» Man liest das und weiss: Man möchte keiner der Angehörigen sein. Am wenigsten gern wäre man die Eltern des Täters. In den USA, dem Mutterland aller Amokläufer, und was ist das Zum-Absturz-Bringen eines Passagierflugzeugs mit 150 Menschen an Bord anderes als ein Amokflug, geben laut Umfragen 83 Prozent der Bevölkerung den Eltern die Schuld.

Am 20. April 1999 erschiessen zwei 17-Jährige in ihrer Highschool in Columbine, Colorado, zwölf Mitschüler, einen Lehrer und schliesslich sich selbst. Sie verletzen 24 weitere Menschen, grösstenteils schwer. Sie haben geplant, die Schule in die Luft zu sprengen. Auch ohne dass es so weit kommt, gilt das Columbine-Massaker als der schlimmste Schul-Amoklauf in der Geschichte der USA. Susan und Tom Klebold hören mittags im Fernsehen, dass «zwei Männer in schwarzen Trenchcoats» in der Schule um sich schiessen. Ihr Sohn Dylan und sein Freund Eric Harris tragen schwarze Trenchcoats. Beide Jungs sind nicht daheim. Tom Klebold nimmt das Haus auseinander auf der Suche nach dem Trenchcoat seines Sohnes. Er will ihn finden. Er will sicher sein können, dass sein Sohn heute keinen Trenchcoat trägt. Er findet nichts. Während sie auf die Polizei warten, rennt die Mutter, sich ihren Büroanzug vom Leib reissend und gegen Freizeitkleidung tauschend, von Raum zu Raum. «Ich wollte vorbereitet sein auf was auch immer mich als Nächstes erwartete.»

Wie bereitet man sich vor auf das Ende dessen, was einem der Sohn, die Familie war? Was man glaubte zu sein? Wie bereitet man sich vor auf das Ende der Welt? In ihrem Beitrag für Oprah Winfreys «O-Magazine» mit dem Titel «Ich werde nie wissen, warum» schreibt Susan Klebold: «Mit jedem Augenblick, der verging, verblasste die Wahrscheinlichkeit, Dylan, wie ich ihn kannte, noch einmal wiedersehen zu können.» Das clevere, wissbegierige Kleinkind, der sensible Teenager, der grüblerische Beinahe-Erwachsene – verschwunden. Hatte es auch nur einen von ihnen jemals tatsächlich gegeben? Oder hatte hinter wechselnden Masken listig das Monster gelauert? Immer schon, unbemerkt. Mit seiner Tat lehrte der Sohn die Mutter vor allem das eine: Traue niemandem mehr. Schon gar nicht dir selbst!

Die «New York Times» beschreibt die Eltern als «gebildetes, reflektierendes, hochintelligentes Paar». Der Vater, ehemals Geophysiker, arbeitete von zuhause aus. Er sah seinen Sohn jeden Tag. In der Woche vor dem Massaker suchte er mit dem Sohn ein Zimmer für dessen Collegebesuch aus. Die Mutter sagt: «Er hat es nicht wegen unserer Erziehung getan. Er tat es entgegen unserer Erziehung.» Die Eltern hatten keine Anzeichen für die Tat. Der Tag des Massakers kam über sie «wie eine Naturgewalt, ein Hurrikan oder ein Feuerregen». Ihr Anwalt sagte zu ihnen: «Dylan ist nicht mehr hier als Zielscheibe für den Hass. Statt seiner werden die Leute euch hassen.» Selbstverständlich behielt er Recht. «Während ich mich als weiteres Opfer dieser Tragödie sah, verwehrten mir meine Mitbürger den Trost, mich als Opfer zu sehen», sagt Susan Klebold. Sie galt ihnen als Täterin. Wenigstens als Komplizin. «Immerhin war ich diejenige, die ein Monster grossgezogen hatte.» Susan und Tom Klebold haben keine letztgültige Erklärung für das, was ihr Sohn tat. Sie haben nur die zu spät im Keller gefundenen Videoaufzeichnungen ihres Sohnes, in denen er seine Verzweiflung und seinen hilflosen Zorn über sein Ausgestossensein offenbart: «Ihr habt uns über Jahre gequält. Dafür werdet ihr zahlen!» Die Art, wie die Schule Sportkanonen verherrlichte und deren herablassendes Benehmen gegenüber anderen tolerierte, hatte ihm und seinem Freund jede Hoffnung auf Zukunft genommen. «Er muss schrecklich gelitten haben», sagt die Mutter. «Dass ich das nicht bemerkte, kann ich mir nicht vergeben.» Ist das nicht Verdammnis genug?

Schuldzuweisung

Am späten Nachmittag des 12. Februar 1993 entführen Jon Venables und Robert Thompson den zweijährigen James Bulger in einem unbewachten Moment aus einem Einkaufszentrum in Liverpool, gehen mit ihm zu einem kaum noch befahrenen Schienenstrang, quälen und missbrauchen ihn und schlagen ihn tot. Die Mörder sind zu diesem Zeitpunkt neun und zehn Jahre alt. Auf dem Weg zu den Schienen, mit ihrem weinenden Opfer im Schlepptau, werden sie mehrfach von Erwachsenen gesehen. Einige sprechen sie an: «Was ist los?» Mal antworten die Kinder, James sei ihr kleiner Bruder. Mal sagen sie, sie kennen ihn nicht. Sie hätten ihn auf der Strasse gefunden. Sie fragen nach der Polizeiwache. Dorthin, sagen sie, wollen sie ihn bringen. Die Erwachsenen haben ein «ungutes Gefühl». Offenbar ist es nicht ungut oder Gefühl genug. Keiner von ihnen sagt: «Ich begleite euch.» Sie beschränken sich auf ihr Unbehagen und lassen die drei ziehen. Wer sich auskennt, weist den Weg zur Polizei. In jedem Fall überlassen sie die Verantwortung für das «gefundene» Kind zwei Kindern. Die Schienen, auf denen die beiden James töten, liegen gleich hinter der Wache. Sie legen seine Leiche quer über die Schienen in der Hoffnung, dass ein Zug ihn überfahren und seinen Tod wie einen Unfall aussehen lassen wird. Als die Mörder gefunden sind und Details zur Tat bekannt werden, schlägt das allgemeine Entsetzen übergangslos um in einen nie zuvor erlebten Hass. Die Mutter und der Vater von Jon Venables leben getrennt. Robert Thompsons Vater ist mit einer anderen abgehauen, Roberts Mutter, ohne Arbeit und Ziel, säuft sich immer mal wieder besinnungslos. Die Jungs schwänzen die Schule, lügen, klauen in den umliegenden Läden. Robert Thompsons ältere Brüder sind bereits polizeiauffällig geworden. Ein Sozialarbeiter betreut die Familie. Zu den Anhörungen der Buben vor Gericht versammelt sich jeweils ein brüllender Mob rechtschaffener Bürger, wild entschlossen, zwei Zehnjährige totzuschlagen. Notfalls auch deren Eltern. Und natürlich stellt immer mal wieder jemand die Ausrufzeichen-Frage: «Warum hat James’ Mutter denn nicht besser aufgepasst!» Als Eltern ist man leichter als jeder andere schuld. Auf beiden Seiten des Verbrechens.

Während der Suche nach den Mördern hatte auch Roberts Mutter im Fernsehen wieder und wieder das Überwachungsvideo aus dem Einkaufszentrum gesehen. Es zeigte James an der Hand seiner noch unbekannten Entführer. «Robert», sagte die Mutter mit zitternder Stimme. «Das bist doch du.» Man kann sich die angsterfüllte Lähmung vorstellen, mit der sie es sagte. Man kann ihre schale, flüchtige Erleichterung nachfühlen, als ihr Sohn sich empörte: «Nein!» Es ist eine Frage, auf die jede Mutter, jeder Vater nur diese Antwort will: «Nein!» Auch und vielleicht umso mehr, wenn sie oder er längst um die wahre Antwort weiss. Ann Thompson ging mit ihrem Verdacht, der eher ungewolltes Wissen war, nicht zur Polizei. Dabei mag oder mag nicht eine Rolle gespielt haben, dass eine Familie, deren Sohn unberechtigt unter Verdacht geraten war, bereits vor dem Mob hatte fliehen müssen. In jedem Fall: Gingen Sie? Ginge ich? Kann man das sagen? Man fühlt Ann Thompsons Furcht und Lähmung nach, und man weiss, wie schrecklich nah man sich auch an sie heranfühlen mag, es kommt ihrem Schrecken nicht annähernd gleich. Als Eltern des Mörders ist man schuld – und allein.

Robert und Jon, wegen Mordes verurteilt und in Gewahrsam genommen, bekamen zu ihrem Schutz eine neue Identität. Ihre Eltern kehrten, ähnlich den Eltern des Co-Piloten Andreas Lubitz, von den Vernehmungen bei der Polizei nicht in ihr Heim zurück. Ann Thompson bekam anderswo, irgendwie, das bisschen Leben, das ihr geblieben war, in den Griff. So gut das eben noch geht. In seinem Buch über den Bulger-Mord mit dem schönen Titel «Der Schlaf der Vernunft» erzählt der britische Journalist David Smyth, wie Ann Thompson ihre Tage damit verbringt, Videos von Liverpool anzuschauen und Heimatlieder zu hören. Andreas Lubitz’ und Dylan Klebolds Eltern, darf man das sagen, sind die glücklicheren unter den unglücklichen Eltern, deren Kinder unfassbar Schreckliches tun. Man liest, Lubitz’ Vater ist Bankangestellter, die Mutter Klavierlehrerin. Sie stehen mitten im Kleinstadtleben. Ihr «ordentliches Haus» steht in einem «adretten Wohnviertel» und hat einen «gepflegten Garten». Die Presse konnte diese vermeintlichen Parameter verlässlicher Normalität nicht oft genug herunterleiern. Der Sohn war nett, aufmerksam. Er wünschte stets anständig «Guten Tag». Man liest und versteht: Adrette, höfliche Menschen fliegen nicht Flugzeuge gegen Bergwände. Lubitz’ Eltern haben Glück im Unglück. Ihr Kind war bereits 27, und in sein Werden waren mittlerweile noch andere Menschen involviert. Das brennende Bedürfnis, schuldig zu sprechen, lässt sich entsprechend verteilen. Die Wut findet Ausweichziele. Die Lufthansa, die ihrem Angestellten trotz seiner bekannten psychischen Probleme weiter das Leben der Kunden anvertraute, verliert an der Börse. Mitglieder des Segelflieger-Clubs, in dem ihr Sohn das Fliegen lernte, erhalten Morddrohungen.

Die Öffentlichkeit ruft zu Mitgefühl für Lubitz’ Eltern auf. Was an sich eine gute, vernünftige Sache ist. Nur dass man eine Ahnung bekommt, wie fragil dieses Mitgefühl ist, wenn man liest, worauf es vornehmlich gründet dem trotzigen Zweifel an der Absturzabsicht und der Verleugnung der Flugschreiberfakten. Die Stadt Montabaur wehrt sich gegen die «vorschnelle Verurteilung» ihres ehemaligen Bürgers. Seine Freunde erklären, er werde «verleumdet, um einen technischen Defekt zu vertuschen». Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter mahnt in einem offenen Brief an die Presse im Allgemeinen und an die «Bild»-Zeitung im Besonderen zum «dreifachen Konjunktiv!»: 1. Der Absturz könnte vielleicht, nur vielleicht ein Verbrechen gewesen sein. 2. Wenn, dann wäre das schrecklich. 3. Es könnte auch immer noch anders sein. Der Brief wird endlos im Netz geteilt und mit «Daumen hoch!» quittiert. Auch noch, nachdem der zweite, der technische Flugschreiber gefunden und ausgewertet ist mit dem Ergebnis: Der Absturz war Absicht.

Die Schuldzuweisung ist der Versuch, das Unfassbare zu fassen, das Unberechenbare künftig berechenbarer zu machen. Ihre schüchterne Verwandte ist die Suche nach einem höheren Sinn, ihre schwachsinnige Verwandte ist die Verschwörungstheorie. Wer immer sich von diesem scheinbar so wohlmeinenden Augenverschliessen einen Nutzen verspricht, Andreas Lubitz’ Eltern nützt es gewiss nicht. Welchen Vorteil sollte ihnen ein ewiger Konjunktiv gegenüber endlicher Klarheit bringen? Und wie werden die Augenverschliesser den Eltern begegnen, wenn sie die Augen nicht länger verschliessen können? Wenn sie die Schuld des Sohnes doch anerkennen müssen, werden sie seine Eltern mitschuldig sprechen? Oder werden sie sie respektieren können als das, was sie sind: die Eltern eines Selbst- und Massenmörders. Sie haben bei diesem Unglück mehr verloren als jeder andere. Jemand muss schuld sein. Immer. Ohne Schuldigen kommen wir nicht zurecht. Gut und Böse, Schwarz und Weiss, Schuld und Unschuld. Die Hölle, das sind die Zwischentöne. Das sind Sätze wie «Ich weiss nicht, warum» und «Es gibt keinen Grund». Die Hölle ist die Erkenntnis, dass, egal wie lange wir nach einer Antwort forschen, es nie eine geben wird, die uns zufriedenstellt. Andreas Lubitz litt an Depressionen, Burnout-Syndrom und Versagensangst. Dylan Klebold verzweifelte an der Günstlingswirtschaft und Herrschaft des Mobs in seiner Schule, weil er – zu Recht – glaubte, dieses Muster würde im späteren Leben so weitergehen. Jon Venables und Robert Thompson litten an «schlechten» Eltern. Die oft nicht mehr und vor allem nicht weniger sind als hoffnungslos überforderte, hilflose Eltern. Das alles wissen wir jetzt oder glauben wir zu wissen. Lehnen wir uns darum zurück und sagen «Ach so»?

Und was machen unsere Einsichten mit den Eltern? Mit Eltern, deren Kinder Schreckliches taten. Und mit Eltern, deren Kinder vielleicht, möglicherweise gefährdet sind, Schreckliches zu tun? Susan Klebold sagt, seit der Tat ihres Sohnes habe sie sich der Verachtung anderer ausgeliefert gefühlt. Eine Verachtung, die sie traf, obwohl sie wusste, dass sie gegenüber dem, was man ihr vorwarf, selbst hilflos gewesen war. Andreas Lubitz erlebte sich, so sieht es aus, hilflos gegenüber seiner Depression und der aus ihr resultierenden Angst zu versagen, ausgeschlossen zu werden, nicht nur aus dem Pilotenkreis. Robert Thompson und seine Mutter Ann erlebten sich hilflos in erster Linie gegenüber einander, jeder auf seine Art. Zusammen sahen sie sich hilflos gegenüber einem System, dem sie sich nicht zugehörig fühlten. «Meine Ausgrenzung hat mir gezeigt, wie sich mein Sohn gefühlt haben muss. Er hat eine Version seiner Wirklichkeit für uns geschaffen», sagt Susan Klebold. Ausgestossen. Unbeliebt. Wehrlos gegen den Hass. Dagegen liebt kein noch so kompetentes Elternhaus an. Ein gern zitiertes afrikanisches Sprichwort sagt: «Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf.» Um aus dem Kind einen Amokläufer oder -flieger zu machen auch.