Cécile Kyenge: Italiens Ministerin für Integration — allem Rassismus zum Trotz

- Text: Barbara Loop, Foto: Annette Schreyer

Sie kam aus Zaire nach Rom, um zu studieren, heute ist Cécile Kyenge Italiens Integrationsministerin*. Ihre Wahl sollte eine neue, offene Politik signalisieren, doch sie rief auch die Fremdenhasser im Land auf den Plan – nicht nur wegen Kyenges Hautfarbe.

Die Sonne stand tief an Roms Himmel, als Cécile Kyenge aus der Università Cattolica del Sacro Cuore trat und nicht mehr weiterwusste. Im Sekretariat der Universität hatte man ihr eben eröffnet, dass sie zu spät gekommen sei, aus der Demokratischen Republik Kongo, die damals noch Zaire hiess. Die Aufnahmeprüfungen zum Medizinstudium hätten am Vortag stattgefunden, ihre Zulassung zum Studium sei für ungültig erklärt worden. Cécile Kyenge war 19 Jahre alt. In Rom kannte sie keinen Menschen. Es wurde Abend, und es wurde kälter, sie hatte nicht einmal einen warmen Pullover im Koffer.

Dreissig Jahre später steht Cécile Kyenge hinter einem schweren Mahagonischreibtisch in ihrem Ministerbüro. Die 49-Jährige trägt ein elegantes Tweedcostume, an ihren Ohren schimmern edle Perlen. Der Lärm von Roms Strassen dringt durch die Fenster des historischen Gebäudes, die leise Begrüssung der Ministerin ist kaum hörbar. Ihr Händedruck ist kurz, fast schüchtern. Cécile Kyenge setzt sich in ihren Sessel, dessen Lehne über ihren Kopf hinausragt. Sie legt die Unterarme auf die aufgeräumte Tischplatte, faltet die Hände und wartet auf die erste Frage.

Die hundert wichtigsten Köpfe

Im April des vergangenen Jahres wurde Cécile Kyenge, die nur gerade zwei Monate zuvor für den sozialdemokratischen Partito Democratico ins Parlament gewählt worden war, zu Italiens Integrationsministerin ernannt. 21 Minister, davon sieben Frauen, reihten sich nach der Vereidigung im Präsidentenpalast für das offizielle Regierungsfoto auf. Ministerpräsident Enrico Letta und Staatspräsident Giorgio Napolitano standen in der Mitte, zwischen ihnen Cécile Kyenge. Die kleine Frau mit der dunklen Haut, dem kurzen krausen Haar und dem schillernd blauen Anzug wurde ins Zentrum der neuen Regierung gerückt. Die erste schwarze Ministerin Italiens sollte ein Symbol sein für eine neue, offene Politik, für gelungene, ja, für maximale Integration.

Doch Cécile Kyenge wurde zum Symbol für hemmungslosen Rassismus. 2013 zählte sie das US-Magazin «Foreign Policy» zu den hundert wichtigsten Köpfen des Jahres – «für ihren Kampf gegen die anhaltende Fremdenfeindlichkeit in Europa». Die rassistische Hetze kannte keine Grenzen und ging durch die Weltpresse: Erminio Boso, Ex-Senator der Lega Nord, der sich selbst unverblümt einen Rassisten nennt, forderte Kyenge auf, in den Kongo zurückzukehren: «Sie ist eine Fremde in meinem Haus.» Für seinen Kollegen Mario Borghezio war ihre Ernennung «eine Scheisswahl». Das neue Kabinett bezeichnete er als Bonga-Bonga-Regierung – in Anlehnung an Berlusconis Sexpartys.

(* Stand bei Redaktionsschluss. Am 22. Februar 2014 wurde in Italien eine neue Regierung vereidigt. Cécile Kyenge ist neu nicht mehr Ministerin.)

Der Vizepräsident des Senats, Roberto Calderoli, bekannt für seine fremdenfeindliche und homophobe Einstellung, verglich Kyenge mit einem Orang-Utan. Dolores Valandro,Stadträtin aus Padua, fragte auf ihrer Facebook-Seite, warum denn niemand die Politikerin vergewaltige, «damit sie wenigstens versteht, wie sich ein Opfer eines solchen Verbrechens fühlt». Unbekannte warfen Bananen nach ihr und beschimpften sie in Mails und Facebook-Kommentaren als Negerin und Affenweibchen, sie schickten ihr Morddrohungen.

Cécile Kyenge bewies schier übernatürliche Nehmerqualitäten. Sie wurde nie laut, sie zeigte sich nie verletzt und schon gar nicht verängstigt. Den Bananenwurf bezeichnete sie als Verschwendung von Lebensmitteln. Die rassistischen Attacken würden nicht sie selbst, sondern ganz Italien beleidigen. Und immer wieder betonte sie: «Italien ist kein rassistisches Land, nur die Temperatur in der Politik ist hoch.» An diesem Morgen im Dezember nehmen die Welt und ihre Mächtigen in Johannesburg von Nelson Mandela Abschied. Es ist nicht das erste Interview, das Cécile Kyenge an diesem Tag gibt. Alle wollen sie wissen, wie sie das aushalte, diesen blanken Rassismus.

Zwischen Spott und Stolz

Alle sind sie auf der Suche nach einer neuen Symbolfigur, nach jemandem, der den charismatischen Mann und Menschenrechtler aus Südafrika beerbt. Aber Cécile Kyenge lächelt nicht wie Mandela, sie tanzt nicht wie er, sie sitzt unbeweglich hinter dem grossen Tisch, den Rücken durchgestreckt, den Kopf erhoben, um sie herum die Insignien der Macht: die schweren Vorhänge, der mächtige Schreibtisch, der lederne Stifthalter, die Flaggen der Europäischen Union und Italiens. «Wissen Sie, dass ich schwarz bin, ist nur das eine Problem. Es gibt diese fixe Vorstellung, dass Ausländerinnen das Haus nicht verlassen dürfen, dass sie die Hausarbeit erledigen und viele Kinder haben, dass sie nicht studieren können.

All das erkennt man in meiner Person nicht wieder, und das hat viele rassistische Vorfälle provoziert.» Ein stummes Lächeln, irgendwo zwischen Spott und Stolz, huscht über ihr Gesicht. Ansonsten: keine Regung. Sie habe sich an vieles gewöhnt, sagt sie und lässt ihren Blick durch den Raum schweifen, über den roten Orientteppich, auf dem eben noch ein livrierter Amtsdiener stand, rüber zu den mächtigen Kommoden mit Messingbeschlag und zur Tür, vor der ein Sicherheitsbeamter sitzt. «Aber an etwas werde ich mich wohl nie gewöhnen: dass ich nicht mehr frei bin.» Seit den rassistischen Attacken wird ihre Post kontrolliert, ihr Sicherheitspersonal wurde verdoppelt. Die Pressesprecherin hat einen schon darauf vorbereitet, als sie vor dem Interview von ihrer Chefin schwärmte. Angenehm sei die Zusammenarbeit mit ihr, weil sie so ruhig sei, freundlich und sachlich.

Und tatsächlich sitzt man einer Frau gegenüber, die so viel Emotionen ausgelöst hat, sich die übelsten Beleidigungen hat anhören müssen – und man kriegt so wenig Empörung, so wenig Gefühl und Feuer geliefert, dass man fast schon enttäuscht sein könnte. Wie eine Politikerin spricht sie, aber nicht wie eine italienische. Italiens Politiker sind laut und temperamentvoll, ihre gestikulierenden Hände bilden den Resonanzkörper für jede Botschaft. Cécile Kyenge aber sitzt da, als solle keine spontane Bewegung, kein unkontrolliertes Beben der Stimme von dem ablenken, was sie sagt. Ihre Antworten sind wohltemperiert, scharfsinnig und abschliessend – kein Nachsatz, keine abgebrochenen Sätze und keine wieder aufgenommenen Fäden.

An jenem Abend vor dreissig Jahren, als Cécile Kyenge verloren in den Strassen von Rom stand, griff sie in ihrer Tasche nach einem Zettel. Vor ihrer Abreise hatte ihr der Bischof in ihrer Heimat die Adresse von Sant’Anselmo zugesteckt, dem Benediktinerkollegium nahe den Ruinen des Circo Massimo. Sie hat Glück, ein ungarischer Priester kümmert sich um sie und organisiert ihr in einem der Gotteshäuser, in denen er die Messe liest, einen Schlafplatz. Sie lebt aus dem Koffer und ist illegal in Italien. Doch Cécile Kyenge lernt schnell; die italienische Sprache, aber auch, den Menschen in die Augen zu schauen. Der gesenkte Blick, die gebeugte Haltung – was im Kongo ein Zeichen des Respekts war, macht die Italiener misstrauisch.

Das Ziel nie aus den Augen verlieren

Ein Jahr später erhält sie die Zulassung zum Medizinstudium und die Aufenthaltsbewilligung. An der Wand ihres Büros hängt neben dem Porträt von Staatspräsident Giorgio Napolitano ein schlichtes Kreuz. Um das Studium zu verdienen, habe sie als Babysitterin gearbeitet, alte Menschen gepflegt und im Spital bei den Patienten Wache gehalten. Nach dem Abschluss ging sie für einen ehrenamtlichen Einsatz als Ärztin nach Zimbabwe, da in Italien Ausländer im öffentlichen Dienst nicht zugelassen waren. Die Staatsbürgerschaft erhielt sie erst 1994, als sie einen Italiener heiratete.

Cécile Kyenge eröffnete eine Augenarztpraxis in Modena. Aber sie hatte zu viel erlebt und kannte die Probleme der Immigranten zu gut, als dass sie ein ruhiges Leben mit Job und Familie hätte führen können. «Ich stieg in die Politik ein, weil ich fähig war, diesen Menschen zu helfen, für sie zu sprechen. Das habe ich keine Sekunde bereut.» Auf der Kommode hinter ihr steht ein Foto ihrer beiden erwachsenen Töchter Maisha und Giulia, die fröhlich lachen, zwischen ihnen ihre Mutter. Durch all die Schwierigkeiten habe sie etwas gelernt, sagt sie und hebt die Brauen: «Man darf sein Ziel nie aus den Augen verlieren!» Eines ihrer Ziele ist die Entkriminalisierung von illegalen Einwanderern.

Als am 3. Oktober letzten Jahres ein Flüchtlingsboot vor der Küste Lampedusas kenterte und 366 Menschen starben, reiste Cécile Kyenge auf die sizilianische Insel. Sie sah, wie Helfer die Säcke mit den toten Körpern auf Lastwagen luden, um sie in die provisorisch eingerichteten Leichenhallen zu bringen, und sie sprach mit Überlebenden. Danach richtete sich Cécile Kyenge an die internationale Gemeinschaft: «Italien kann dieses Problem nicht allein lösen.» Sie betonte aber auch wie absurd das italienische Einwanderungsgesetz sei, das die Überlebenden einer solchen Katastrophe zu Straftätern macht und jene kriminalisiert, welche die Flüchtlinge vor dem Ertrinken retten.

Und sie kritisierte die Bedingungen, unter denen Flüchtlinge in den überfüllten Lagern leben müssen. Sie tat dies nicht zum ersten Mal. Seit dem Unglück ist Bewegung in die Debatte um das umstrittene Einwanderungsgesetz gekommen. Doch als Ministerin für Integration hat Cécile Kyenge einen begrenzten Handlungsspielraum. Über Fragen der Einbürgerung entscheidet das Innenministerium, das Schicksal der meist afrikanischen Arbeiter, die in Süditalien Tomaten pflücken, verantwortet das Ministerium für Landwirtschaft. Cécile Kyenge hatte ihr Amt mit dem Versprechen angetreten, dass in Zukunft keine Ausländer mehr in Italien geboren werden.

38 Geschwister

Noch immer kämpft sie für das Ius soli, das Recht auf die Staatsbürgerschaft für alle Kinder, die in Italien zur Welt kommen, wie man das in den USA kennt. Aber auf der politischen Agenda ist das umstrittene Anliegen weit nach hinten gerückt. Immerhin wurde das Verfahren zur Einbürgerung vereinfacht, und Ausländer dürfen im öffentlichen Dienst arbeiten. Doch Cécile Kyenges grösste Aufgabe ist eine symbolische: Sie soll ein neues Italien repräsentieren. Ein Italien, in dem Ausländer leben, die ihre Rechte einfordern, und Politiker, die das Schicksal der Flüchtlinge nicht als Trittbrett für eine Politik der Angst und des Misstrauens missbrauchen.

Kritiker nennen das Schönfärberei. Cécile Kyenge aber ist überzeugt, dass ihre Ernennung den Menschen Hoffnung gibt. «In den letzten Jahren waren in unserem Land Politiker erfolgreich, die viel Geld hatten, oder Politikerinnen, die aussehen wie Models.» Sie überlegt kurz, dann lächelt sie: «Das alles bin ich nicht.» Aufgewachsen ist Cécile Kyenge in Kambove, im Südosten der Demokratischen Republik Kongo. Ihr Vater, Stammesführer und Lehrer, hat mit vier Ehefrauen 39 Kinder. Cécile Kyenge lebte mit ihrer Mutter, drei Brüdern und fünf Schwestern zusammen. Es waren immer auch andere Kinder bei ihnen, die der Vater aufgenommen hatte, deren Schulgeld er bezahlte.

Gastfreundschaft war in der christlichen Familie ein wichtiges Gebot. Während ihre Schwestern ausgingen, las Cécile Kyenge Bücher. «Und ich liebe Bob Marley.» Bob Marley? Diese Frau, die so beherrscht spricht und so zielstrebig denkt, hört Reggae? Das Lachen, das die Nachfrage begleitet, erstickt die Ministerin sofort in Ernsthaftigkeit: «Ja, weil Bob Marley für die Freiheit seines Volks gekämpft hat.» Sie hat inzwischen länger in Italien gelebt als im Kongo. «Hier fehlt mir die Natur des Kongo, die mich beruhigt. Aber immer wenn ich im Kongo bin, habe ich Heimweh nach Italien», sagt sie.

«Ich vermisse viele Dinge, wenn ich dort bin, die Gerüche zum Beispiel und die italienischen Gerichte, die ich inzwischen kochen kann.» Jetzt lacht sie, kurz, hörbar und herzlich. Das Erste, was Cécile Kyenge nach ihrer Ernennung zur Ministerin vor versammelter Presse klarstellte: «Ich bin Italo-Kongolesin. Ich habe zwei Kulturen in mir.» Und sie fügte hinzu: «Ich bin nicht farbig, wie es in den Medien zu lesen war, sondern schwarz. Und darauf bin ich stolz.» Nur der gepresste Atemstoss, der direkt ins Mikrofon traf und sich in den Lautsprechern überschlug, verriet ihre Aufregung. «Man muss die Dinge beim Namen nennen, wenn man Vorurteile bekämpfen will», sagt sie im weichen Französisch ihrer Heimat.

Cécile wird Kashetu

Nur weil der Begriff schwarz negativ besetzt sei, wolle sie nicht auf eine ungenaue Sprache ausweichen. «Das ist Heuchelei.» Welche Macht die Sprache haben kann, hat sie schon früh erfahren. Sie war sechs Jahre alt, als Diktator Mobutu sein Land von den Spuren der Kolonialherrschaft befreien wollte: Die Demokratische Republik Kongo sollte fortan Zaire heissen, die Hauptstadt Léopoldville, benannt nach dem belgischen König, der das Land brutal beherrscht hatte, wurde zu Kinshasa. Und Cécile Kyenge wurde Kashetu Kyenge genannt. Die Afrikanisierung aller christlichen Vornamen war Teil von Mobutus Ideologie. Für Cécile Kyenge fühlte sich der neue Name fremd an. Heute besteht sie darauf, dass ihr vollständiger Name Cécile Kashetu Kyenge lautet.

«Identitäten sind immer mehrschichtig, sie umfassen viele Passagen, die wir im Leben bewältigen», sagt sie. «Ich nenne das Verunreinigung.» Verunreinigung der Kultur ist ein Schlagwort der Rechten. Cécile Kyenge gebraucht es, weil sie ihre politischen Gegner entwaffnen will, ihnen die Parolen klauen, sie umdeuten und in etwas Positives wenden. Die Verunreinigung, die Vielfalt in einer einzigen Kultur, das müsse man als eine Bereicherung begreifen, sagt sie. Beim Fototermin nach dem Gespräch zieht Cécile Kyenge die Jacke gerade, verschränkt die Arme und stellt sich stramm vor die Kamera. «Jetzt noch ein Bild mit ein bisschen Bewegung», bittet die Fotografin.

Die Ministerin wirkt hilflos. Wie kann man sich in der italienischen Politik Gehör verschaffen, so ganz ohne zu gestikulieren und zu schreien? «Genau das ist mein Anliegen, ich kämpfe für eine andere Sprache in der Politik, für eine Sprache ohne Gewalt, für eine ehrliche und klare Sprache», sagt sie leise und hebt die Hand. Es reicht zu einer zaghaften Geste. Immerhin.

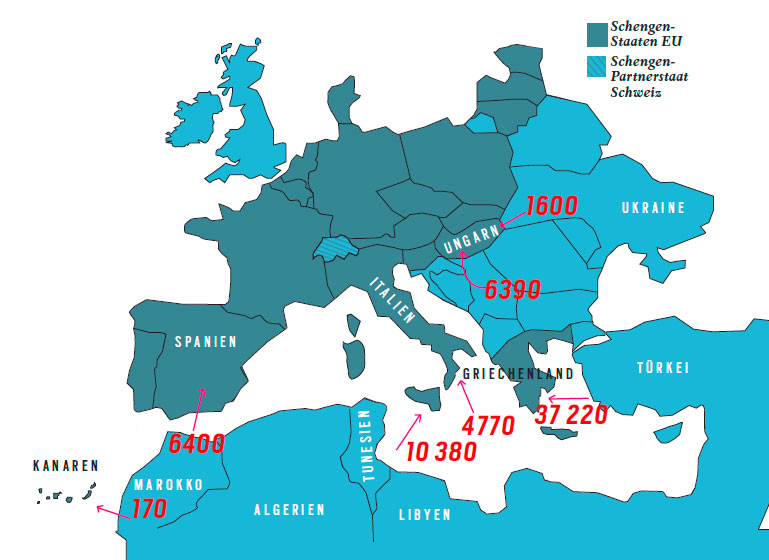

Das Flüchtlingsdrama

2012 gelangten mehr als 15 000 Menschen über das Mittelmeer illegal nach Italien (siehe Karte). 2013 stieg die Zahl auf 42 900, davon stammen viele aus Syrien. Immer mehr Menschen wählen auf der Flucht vor Kriegen und wirtschaftlicher Not die gefährliche Route über das Mittelmeer. Der traurige Rekord hält das Jahr 2011: Als die Regimes in Tunesien und Libyen gestürzt wurden, waren 64 300 Menschen auf diesem Weg nach Italien geflohen. Viele der Flüchtlinge haben eine lange Reise hinter sich, wenn sie in Nordafrika die oft nicht hochseetauglichen Boote besteigen. Sie kommen aus Somalia, Eritrea, Afghanistan, Pakistan oder Bangladesh. Am 3. Oktober 2013 ertranken 366 Menschen vor der Küste von Lampedusa. Es war nur ein tragischer Höhepunkt in einem alltäglichen Drama, das nach Schätzungen von Flüchtlingsorganisationen seit 1990 bis zu 25 000 Menschenleben gefordert hat.