«Back to Black»: Was der Film über Amy Winehouse falsch macht

- Text: Sandra Brun

- Bild: Dean Rogers, Focus Features

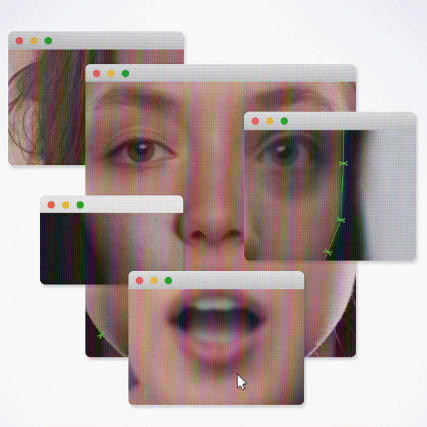

Ab heute läuft «Back to Black» im Kino. Das Leben von Amy Winehouse wird darin erneut mit dem falschen Fokus erzählt, schreibt Redaktorin Sandra Brun.

Ich sitze im Kino und schaue ungläubig auf die Leinwand. Dabei hatte mich zumindest der Anfang des Films optimistisch gestimmt. Da war sie: Amy Winehouse – noch blutjung, rotzfrech, lustig, roh, mit dieser Wahnsinnsstimme. Es ist dieses Wiedersehen, auf das ich mich gefreut hatte. Mit einer Ikone, deren Musik mich bis heute begleitet.

Ich wollte unter die Oberfläche kucken, mehr über sie erfahren, die Geschichte abseits der Skandale sehen, die in den Nullerjahren in der Presse so unglaublich breitgetreten wurden. Doch hier wird es zum ersten Mal schwierig. Denn da auf der Leinwand ist eben nicht Amy, sondern Marisa Abela. Eine Schauspielerin mit viel zu grosser Perücke; so gross, dass es teilweise fast klamaukig wirkt.

Und ja, sie spielt die Rolle mit viel Herz, vielleicht hätte man sie gar nicht besser spielen können, und doch erinnert sie dabei kaum ans Original. Dass sie die Songs alle selbst singt, ist eine grosse Leistung, keine Frage – trägt aber seinen Teil dazu bei, dass man ihr Amy nicht abkaufen kann.

«Im Film sehen wir Amy Winehouse auffallend häufig mit ihrem Vater»

Wir begleiten im Film also Amy auf ihrem Weg zum Ruhm. Sehen sie mit ihrer verehrten Grossmutter (gespielt von Leslie Manville), selbst Sechzigerjahre-Showgirl. Sehen sie selten mit Freund:innen, noch seltener mit ihrer Mutter – und auffallend häufig mit ihrem Vater Mitch (gespielt von Eddie Marsan). Wohl kein Zufall, wenn man weiss, dass Amys Vater an der Filmproduktion beteiligt war.

In Amys tatsächlichem Leben war dieser lange wenig präsent – bis er einen Vorteil darin sah und sie in ihrem neuen Popstar-Dasein bis über ihre Grenzen hinaus pushte. Wir erinnern uns an die Songzeile in «Rehab», als sie singt, ihr Vater halte es nicht für nötig, dass sie zum Drogenentzug gehe. Heute verwaltet Mitch Amys Nachlass.

Mit «Back to Black» zum Superstar

Schon mit ihrem ersten Album «Frank» machte Amy Winehouse die Musikindustrie auf sich aufmerksam – zu eindrücklich die Stimme, zu einzigartig die Künstlerin, um in der Masse unterzugehen. Nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums sollte bald ein zweites her. Die Inspiration fand sie stets im echten Leben.

Auf «Frank» sang sie beispielsweise mit «You should be stronger than me» einen musikalischen Vorwurf an ihren damaligen Boyfriend, dass er ihr nicht Mann genug sei. Brutal ehrlich waren sie von Anfang an, Amys Songtexte.

Doch sollten sie für ihr zweites, filmtitelgebendes Album «Back to Black» noch viel tiefer gehen. Darin verarbeitet sie die unglückliche Beziehung zu Blake Fielder-Civil, einem charmanten Produktionsassistenten und Künstler, den sie in einem Pub in Camden kennenlernte und einen Sommer lang intensiv datete. Bevor dieser zurück zu seiner Ex-Freundin ging und Amy das Herz brach. Ihr Album «Back to Black» katapultierte sie endgültig zum Superstar.

«Es wirkt im Film eher cool als bestürzend, Amy mit blutverschmierten Ballerinas durch Londons Strassen torkeln zu sehen»

Ein Star zu werden, überhaupt berühmt zu werden, darum ging es Amy nie, das betonte sie mehrmals in Interviews. Die junge Frau aus Nordlondon fand in der Musik Halt. Sie war ihr Ventil, ihre Therapie, ihre Alltagsflucht.

Wie fragil sie war, wie viel Druck ihr der Erfolg aufbürdete – und alle, die an ihrem Erfolg mitverdienten –, wie sehr sie von der Presse bedrängt wurde: All das wird kaum erwähnt im Film. Vielmehr wird ihre Geschichte grösstenteils anhand der turbulenten Beziehung zu Blake Fielder-Civil erzählt.

Eine Reproduktion der schrecklichen Paparazzibilder

Zweifelsohne hatte diese eine grosse Auswirkung auf Amys Leben: Nach der Trennung und dem phänomenalen Album kamen die beiden wieder zusammen, heirateten, konsumierten immer mehr Drogen – und zogen sich gegenseitig in eine immer schneller drehende Abwärtsspirale. Doch der Grossteil des Films besteht aus einer Reproduktion der schrecklichen Paparazzibilder, anhand derer wir damals mitverfolgen konnten, wie toxisch diese Beziehung war.

Im Film wirkt es dann auch noch eher cool und edgy als bestürzend, Amy mit blutverschmierten Ballerinas durch Londons Strassen torkeln zu sehen. In den Momenten, in denen Elend dargestellt wird, schaut man ungläubig einer viel zu glamourösen Inszenierung zu.

«Es geht in erster Linie um das grosse Pech, halt an einen Bad Boy geraten zu sein»

«Back to Black» ist getränkt von Amys Selbstzerstörung, zeigt sie in vollem, teils überspitztem Umfang. Doch so sehr der Film darin schwelgt, erweckt er nicht den Eindruck, diese Selbstzerstörung hinterfragen oder gar verstehen zu wollen.

Er verpasst die Chance, Kritik auszuüben an der Art und Weise, wie in den Nullerjahren vor allem junge Frauen in der Öffentlichkeit regelrecht zerrissen wurden, wie nach ihrem nächsten Misstritt gelechzt wurde, wie ihr Leiden zu unser aller Unterhaltung wurde. Junge Frauen wie Britney Spears, Lindsay Lohan – und Amy Winehouse.

Die vereinfachte Version einer tragischen Liebesgeschichte

Das hatte ich mir vor allem von einer weiblichen Regisseurin (Sam Taylor-Johnson) erhofft. Eben kein Trauma Porn, den Fokus nicht nur auf Amys Leiden gerichtet – wie in den bisher über Amy erschienenen Dokus, Büchern und Porträts.

Stattdessen erzählt der Film die vereinfachte Version einer tragischen Liebesgeschichte, vom grossen Pech, halt an einen Bad Boy geraten zu sein. Und erwähnt Amys Tod mit 27 Jahren als Randnotiz im Abspann. Er versäumt es, unter die Oberfläche zu schauen. Eben endlich auch eine andere Version von Amys Geschichte zu erzählen. Dazu würde auch gehören: ihr Talent zu feiern, ihre Lebensfreude, ihren Humor.

Nach dem Film bleibt die Frage: Soll das Vermächtnis von Amy Winehouse wirklich einzig die Erinnerung an ihren Absturz sein?

«Back to Black» läuft ab heute im Kino.

Exzellente Kritik! Ich hab es genau so empfunden. Tragisch schlecht gelungen dieser Film

ich schau mir nie so remakes an, das funktioniert in den setensten fällen, dann lieber eine doku..es lastte unfassbar viel druck auf den darstellern und den den regisseuren. man bringt sich da mit unvergleichlichem in vergleich und muss perse deshalb schon scheitern..wir dürfen damit rechnen, dass das in zukunft KI lösen wird und wir keine darsteller mehr brauchen..vielelicht ist das etwas, worauf man sich dann freuen kann?