Der Teleboy: Eine Begegnung mit dem TV-Mann Hannes Hug

- Interview: Julia Hofer; Fotos: Peter Hauser

Er entkrampfte in den Neunzigerjahren das Schweizer Fernsehen. Jetzt meldet sich Hannes Hug mit einem Film über die DRS-Bigband zurück, dem Fernsehorchester aus der Ära der grossen TV-Shows.

Erinnern Sie sich noch an die Jugendsendung «Zebra»? Sie war Anfang der Neunzigerjahre neben MTV das TV-Format der Jugendlichen – und all jener, die nicht erwachsen werden wollten. Im damaligen «Megaherz»-«Benissimo»-«Fascht e Familie»-Unterhaltungsbrei fiel «Zebra» durch wacklige Handkamera, schnelle Schnitte und unkonventionelle Ideen auf. Sprücheklopfer Hannes Hug war das Aushängeschild der Sendung und so etwas wie die coole Variante von Sven Epiney. Lange war es ruhig um den heutigen Radiomoderator und Mitinhaber einer Promiagentur, nun präsentiert er sein Regiedebüt: einen Dokumentarfilm über die DRS-Bigband, das Fernsehorchester, das 1981 zum letzten Mal in Kurt Felix’ TV-Kultshow «Teleboy» zu sehen war.

Hannes Hug (45) macht die Fernsehgeschichte auch zu seiner eigenen und erzählt, wie ihn der crèmefarbene Glamour der Band als Kind zur Fernsehkarriere inspirierte. Die Geschichte des Orchesters ist zu einer schillernden Collage montiert, die unzählige Verschränkungen und Gleichzeitigkeiten im Schweizer Showbiz aufzeigt. Ein nostalgisches Stück Fernsehgeschichte? Nicht nur. Hug und sein Co-Autor Beat Lenherr warten mit einer interessanten These auf: Aus ihrer Sicht sorgte die DRS-Bigband mit massentauglicher Musik für die Sicherstellung des Courant normal in der Schweiz. So hat Geistige Landesverteidigung funktioniert.

ANNABELLE: Hannes Hug, sind Sie ein bescheidener Mensch?

HANNES HUG: Uiii, eine schwierige Frage. Ich werde gern umschwirrt. Allerdings gehöre ich nicht zu jenen, die nie genug bekommen können, da bin ich dann wieder bescheiden genug.

Ich frage, weil Sie in Ihrem Film «Generation Teleboy» verschweigen, dass Sie derjenige waren, der das TV-Showbiz nach vierzig Jahren staatlich verordneter Unterhaltungskultur à la DRS-Bigband revolutioniert hat: als «Zebra»-Moderator.

Das klingt jetzt bescheiden, wenn ich sage: Da lag so viel brach, das hätte jeder geschafft. Als mit den Neunzigerjahren das angstfreie Jahrzehnt begann und Spass und Konsum okay wurden, hatte beim Schweizer Fernsehen niemand eine Ahnung, wie zeitgemässes Jugendfernsehen aussehen könnte. Man liess uns einfach machen. «Zebra» war eine Spielwiese für uns, wir waren zum Beispiel die erste Sendung mit einer eigenen Website.

«Zebra» lockte über 100 000 Zuschauer vor den Bildschirm. Warum dieser Erfolg?

Wir sind weggekommen vom anwaltschaftlichen Jugendfernsehen, das einen Einblick in die Welt eines typischen Jugendlichen und dessen Probleme gab – in der Lehre, beim Sex oder mit Rauschgift –, und haben eine Sendung für die Jugendlichen selbst gemacht.

Waren Sie so erfolgreich, weil Sie denselben Humor hatten wie Ihre Zuschauer?

Nein, weil ich anders sprach als die anderen Moderatoren. Ich habe mich am meisten versprochen. Mein Wortwitz war absurd. Das kam nicht mehr so ernsthaft rüber. Die Sendung wirkte erfrischend improvisiert. Einmal erfanden wir ein Spiel, das ging so: Ein Kandidat sass auf einer Schaukel über einer mit Schaum gefüllten Badewanne, je mehr Geld er gewann, desto tiefer wurde er in den Schaum versenkt. Ein totaler Flop, viel zu langsam. Aber so was fanden wir damals lustig.

Sie waren ein Sprücheklopfer, haben vom Fernsehen die Lizenz zur totalen Selbstinszenierung erhalten und waren damit so etwas wie die Antithese zu den professionellen Musikern der DRS-Bigband, die von 9 bis 17 Uhr im Studio gefällige Songs einstudieren mussten.

Ja, ich war der Exponent einer neuen Auffassung von Unterhaltung. Den neuen Stil hatte DRS 3 vorgegeben: Dort waren die Moderatoren sackcoole Persönlichkeiten. Die Musiker der DRS-Bigband dagegen waren uniformiert und traten im Orchester auf – aber auch sie hatten schon so etwas wie Cervelatpromi-Status. Einer wurde im Coop darauf aufmerksam gemacht, dass er vor laufender Kamera in der Nase gebohrt habe.

Die Musiker hatten das Risiko einer Solokarriere gegen ein sicheres Einkommen getauscht. Ist das nicht traurig?

Das kommt darauf an, wie stark man den Begriff des Künstlers romantisiert. Die Orchestermusiker hatten sich für ein geregeltes Einkommen entschieden, im Wissen, dass sie dafür Musik machen mussten, die nicht über alle Zweifel erhaben ist. In der Radio-Ära, 1946 bis Mitte der Sechzigerjahre, war das Orchester musikalisch noch auf einem interessanten Niveau, doch dann kam das Fernsehen als lebensverlängernde Massnahme dazu. Die Musiker waren dazu verflucht, Umtata-Umtata zu machen. Da passierte nichts mehr.

Die Musiker hatten ihre Gründe, warum sie bei der DRS-Bigband spielten. Warum wollten Sie zum Fernsehen?

Eigentlich wollte ich zum Radio. Als ich einmal auf einer Baustelle jobbte und mein Vorarbeiter, der Fritz, sah, wie ich eine Schraube anzog, sagte er zu mir: Es ist wohl besser, du setzt dich einfach hin und erzählst mir etwas. Ich brachte ihn also den ganzen Tag mit meinen Sprüchen zum Lachen. Ich war sein lebendiges Radio. Als gelernter Radio- und Fernsehverkäufer hatte ich bei DRS 3 trotzdem keine Chance. Also nahm ich Sprechunterricht – Ofen, offen, Ofen, offen, hüben, drüben – und bewarb mich bei allen Lokalradios. Ich wollte unbedingt etwas erzählen, den Regler aufmachen, Musik spielen, das war für mich Show. Zuerst wurde ich allerdings Plattenverkäufer im legendären Berner Olmo. Dort etablierte ich mich mit meinem Bolerojäckchen und den Mèches als Szenegrösse.

So haben Sie es mit 22 Jahren dann doch noch ins Fernsehen geschafft. Haben Ihnen die alten Hasen der DRS-Bigband, die Sie in der Leutschenbach-Kantine kennen gelernt haben, Tipps gegeben?

Ja. Etwa, dass man gut daran tut, seinen Kollegen beim Trinken einen Vorsprung zu lassen. Oder: Don’t shit where you eat. Keine Affären am Arbeitsplatz.

Was hat Sie an der DRS-Bigband, die ihren letzten Auftritt 1981 in der Sendung «Teleboy» hatte, so sehr fasziniert, dass Sie einen Film über sie machen wollten?

Schon als Kind war ich von den crèmefarbenen Anzügen und vom fingerschnippenden, dauergrinsenden Dirigenten Hans Moeckel fasziniert. Das hatte etwas Al-Capone-mässiges, auf eine biedere Art.

Sie behaupten, die DRS-Bigband habe Geistige Landesverteidigung betrieben. War das Orchester tatsächlich ein Propagandainstrument?

Das Orchester wurde im Jahr 1946 gegründet, weil das Radio nicht bereit war, höhere Tantiemen für das Abspielen gewisser Songs zu bezahlen. Also gründete man ein Orchester, denn ob ein Song von Louis Armstrong oder einer Bigband gespielt wurde, das spielte für die meisten Zuhörer damals keine Rolle. Gleichzeitig war das Radio das Sprachrohr der offiziellen Schweiz: Es gab noch keine Redaktionen im heutigen Sinn, man verlas das Bulletin der Schweizerischen Depeschenagentur.

Aber wie sollen Musiker Geistige Landesverteidigung betrieben haben?

General Guisan erkannte im Zweiten Weltkrieg, dass man den Wehrwillen einer Milizarmee nur stärken kann, wenn man den Bürgern vorführt, dass sie in einem Land leben, das es zu verteidigen lohnt. Die Landesausstellung und Filme wie «Füsilier Wipf» hoben die Schweizer Folklore auf einen Sockel und waren pure Geistige Landesverteidigung. Auch die Exponenten der Nachkriegs-Unterhaltung, Cédric Dumont, Zarli Carigiet oder Elsie Attenhofer, atmeten diesen Geist. Elsie Attenhofer hat beim Dreh zum Film «Füsilier Wipf» ihren späteren Ehemann Karl Schmid kennengelernt, der als militärischer Berater fungierte und als einer der Denker der Geistigen Landesverteidigung gilt. Elsie Attenhofer war festes Mitglied des Cabaret Cornichon. Dort wiederum war Cédric Dumont musikalischer Leiter – der auch erster Dirigent der DRS-Bigband wurde. Solche Verschränkungen führten dazu, dass das Orchester in diese Richtung getunt wurde.

Sie wirken euphorisch, wenn Sie davon erzählen. Sie haben sich ziemlich reingekniet.

Ich bin froh, wenn ich wieder einmal darüber sprechen darf. Meine Freunde mögen mir nicht mehr zuhören.

Die alten «Teleboy»-Aufnahmen, die in Ihrem Film zu sehen sind, wirken nicht sehr glamourös, für heutige Verhältnisse sogar eher schäbig.

Ja, damals wurde noch mit Röhrenkameras gedreht, das Licht verwischte beim Kameraschwenk. Als ich das Archivmaterial sichtete, entdeckte ich in einer Aufnahme einen Epa-Plastiksack, den ein Musiker neben seinem Stuhl deponiert hatte. Es war eine unperfekte Fernsehwelt. Als die Ära «Teleboy» zu Ende war, arbeitete das Orchester noch einige Jahre unter Ausschluss der Öffentlichkeit für das Radio. Es wäre damals in den Katakomben des Radiostudios beinah vergessen gegangen. Das ist das wirklich Krasse an der Geschichte. Als dem Radiodirektor klar wurde, welche Summen die Bigband verschlingt, knipste er endgültig das Licht aus.

Sie sagen im Film einmal: Pailletten glitzern nur im Licht.

Ja, das stimmt. Wenn sie nicht angestrahlt werden, bleiben sie glanzlos. Paillettenkleider sind auch höchst unbequem. Vermutlich musste Elvis Presley deswegen so viele Erdnussbuttertoasts essen.

Das Glitzerleben hat also auch seine Schattenseiten.Sind sie der Grund dafür, dass manche der Orchestermusiker wandelnde Apotheken waren oder dem Alkohol anheimfielen?

Da gab es tatsächlich tragische Geschichten, ja. Ein Trompeter hat in der Beiz jeweils im Vollrausch sein Weinglas aufgegessen.

Als Sie «Zebra» verliessen, sind auch Sie in ein Loch gefallen. War es für Sie schwierig, aus dem Scheinwerferlicht zu treten?

Ich habe damals gekündigt, weil ich herausfinden wollte, was ich sonst noch tun und wer ich sonst noch sein könnte. Vielleicht habe ich die Einsamkeit unterschätzt, die mit einem solchen Selbstfindungsprozess verbunden ist. Dennoch habe ich meine Entscheidung nie bereut.

Mit der Talkshow «Alavida» gaben Sie im Jahr 2000 ein Comeback. Aber ein gereifter Hannes Hug, der mit Menschen spricht, die sich ihre Träume erfüllt haben, war nicht, was wir sehen wollten.

Ich wollte diese Sendung nicht einmal selbst sehen, das war das Schlimmste. Aber das ist wohl das Faustpfand des Moderierens: Du bist berühmt, aber in den meisten Jobs musst du auch die Kröte schlucken, dass du nicht alles gut findest, was du erzählst.

Das hätte jetzt ein Musiker der DRS-Bigband sagen können.

Vielleicht, ja. Bei «Zebra» hat einfach alles gepasst, aber danach fand ich, mein Leben sei zu kurz, um diesen Job zu machen.

Wer sind Sie heute?

Oft ist Verzweiflung der Grund, warum man sich in der Öffentlichkeit exponieren will. Auch ich wollte als Moderator zeigen, dass es mich gibt. Das Moderieren gab mir die Bestätigung, dass ich so sein darf, wie ich bin. Heute muss ich nicht mehr unbedingt zuvorderst stehen.

Was schauen Sie heute im Fernsehen?

«Reporter» auf SRF, «Willkommen Österreich» auf ORF …

… ausgerechnet eine dieser Late-Night-Shows mit Band. Warum haben Livekapellen eigentlich dort überlebt?

Weil sie viel kleiner und günstiger sind.

Showbiz im Schweizer Fernsehen, wie sieht das heute aus?

Formatierte Sendungen der Firma Endemol. Bei «The Voice of Switzerland» ist jede Einstellung festgelegt. Früher war das Fernsehschauen an sich noch ein Ereignis, heute muss das Fernsehen Events inszenieren, um die Zuschauer vor den Bildschirm zu locken.

Kritik an SRF ist beliebt. Ist sie berechtigt?

Das Fernsehen ist wie das Wetter, Fussball oder die Schule: Jeder kann mitreden.

Ihre persönliche Meinung: Ist das SRF-Programm wieder reif für eine kleine Revolution?

Ja, und daran wird, soviel ich weiss, auch gearbeitet. Meiner Meinung nach sollte das Fernsehen unbequemer sein, mehr Debatten anregen. Die ländliche Idylle, die in «SF bi de Lüt» und der «Landfrauenküche» gezeigt wird, entspricht kaum mehr der Lebensrealität der Schweizer Bevölkerung.

Das ist Geistige Landesverteidigung.

Natürlich. Heute besinnt man sich wieder auf den Rückzug ins Private und Idyllische, obwohl das schon mal als unmodern galt. Das Landleben, das wir gezeigt bekommen, gibt es längst nicht mehr. Wer heute in Herzogenbuchsee lebt, wo ich aufgewachsen bin, wohnt de facto in einer Stadt. Was das Fernsehen heute betreibt, nennt man Swissness, aber eigentlich ist es Geistige Landesverteidigung.

Von daher ist Ihr Film sehr aktuell.

Ich wollte keine Nostalgie machen. Ich wollte etwas erklären.

1.

Was Hannes Hug von den Bigband-Mitgliedern lernte: «Don’t shit where you eat – keine Affären am Arbeitsplatz»

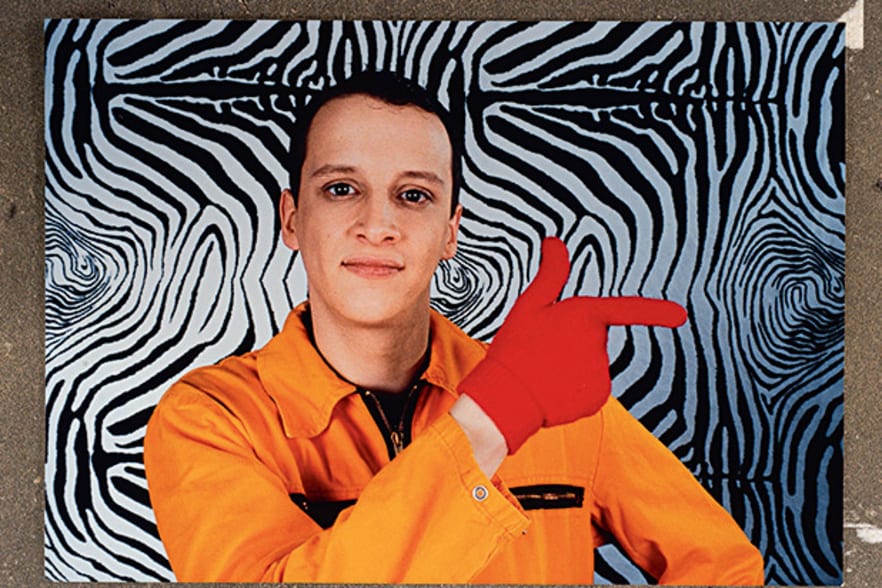

2.

Der Entkrampfer: «Zebra»-Moderator Hannes Hug in den Neunzigerjahren

3.

«Teleboy» Moderator Kurt Felix

4.

Fester Bestandteil der Sendung «Teleboy»: Die DRS-Bigband